L’exposition se déroule au Musée Nicéphore Niépce de Chalons-sur-Saône du 18.10.2025 au 18.01.2026.

Emilie Bernard est commissaire au Musée Niépce de Chalons-sur-Saône.

Marianna Scarfone est maîtresse de conférence en histoire de la santé, Université de Strasbourg.

Clément Fromentin : Merci beaucoup d’avoir accepté cet entretien. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer, l’une et l’autre, comment vous est venue l’idée de concevoir cette exposition ?

Emilie Bernard : Cela date d’il y a quelques années, en 2019, je crois. Nous venions de terminer une exposition thématique sur l’amour, et nous avions envie d’explorer photographiquement d’autres thèmes. Nous avions en tête une série d’images conservées dans les collections du musée depuis 2004. C’est la série qui ouvre l’exposition, les 25 images de Robert Demachy faites à la Salpêtrière. C’est une série qui tranche complètement avec le reste de la production de ce photographe pictorialiste. Nous ne connaissions pas le contexte de production. Pourquoi et comment a-t-il pu rentrer à la Salpêtrière ? Pourquoi a-t-il fait ces images de femmes internées ? Quelle était la destination de ces images ? Cette série a intrigué toutes les personnes qui l’ont vue. On sait immédiatement qu’on est face à un document rare.

L’entrée de l’exposition – cliché de Robert Demachy

A partir de cette série, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas explorer les liens entre la photographie et la « folie », puisque c’est le terme que nous employions à ce moment-là. Puis il a fallu quelques années pour que l’idée de ce travail soit inscrite dans la programmation. Nous avons commencé à travailler sérieusement il y a deux ans. Ce terme de « folie », nous l’avons interrogé rapidement puisque nous nous sommes rendues compte qu’il était question de psychiatrie, de personnes atteintes de maladies, de leurs souffrances et des regards posés sur elles, et de leur stigmatisation. Et si nous savons parler de photographie, nous allions par contre avoir besoin de spécialistes de l’histoire de la santé pour nous accompagner dans cette aventure qui s’est montrée dans toute sa complexité assez rapidement.

Marianna Scarfone : J’ai commencé à m’intéresser à la photographie psychiatrique en 2017, lorsqu’on avait fait une première présentation, intitulée Archives visuelles et maladies mentales, au colloque de la Société d’histoire des sciences humaines avec toi, Clément (Fromentin). Je m’étais intéressée notamment à des fonds italiens, comme celui du docteur Vitige Tirelli à Turin, ou celui de l’asile de Sienne. C’est là où j’ai commencé concrètement à travailler sur les photographies produites en contexte psychiatrique, en plus des « portraits d’aliénés » – lithographies et dessins – qui sont présents dans les traités dès la fin du XVIII siècle. Et ensuite, toujours avec Clément Fromentin, on a repéré un fonds d’archives qui nous a intrigués, celui des photos asilaires de Jean-Philippe Charbonnier, un photographe humaniste qui, au tout début des années 50, a fait un tour dans les asiles français, en laissant énormément de clichés aux archives Gamma Rapho. Et mon intérêt, progressivement, s’est nourri aussi d’une série d’autres fonds et de l’enseignement de ce thème dans le cadre de l’histoire des pratiques psychiatriques.

Clément Fromentin : À quel moment vos parcours se sont croisés ?

Emilie Bernard : Nous avons commencé de faire des recherches de notre côté, d’identifier des fonds photographiques sur la psychiatrie. Nous sommes allées à la Bibliothèque Charcot, à la Salpêtrière, à l’APHP. Et puis, rapidement, les personnes qui travaillent dans ces centres d’archives-là nous ont indiqué les noms de chercheuses, Marianna Scarfone, historienne de la psychiatrie, et Alice Aigrain, historienne de la photographie, spécialiste des fonds photographiques médicaux. Comme leurs noms nous ont été donnés plusieurs fois, nous avons pensé qu’il serait sans doute très pertinent de travailler avec leur collaboration. Nous avons demandé également à Jean-Marc Talpin, professeur émérite de psychopathologie clinique à Lyon 2, de nous accompagner dans ce commissariat. Cette exposition, nous l’avons conçue à cinq, avec aussi Emmanuelle Vieillard, ma collègue au musée.

Clément Fromentin : Et c’est vrai que c’est une exposition passionnante. A la fois inédite en France et extrêmement riche, qui s’étale sur presque deux siècles. Vous commencez par des images qui sont au départ uniquement au service d’intérêts scientifiques, puis à partir de la 2e guerre mondiale, vous montrez la médiatisation et les publications des journalistes. Enfin, à partir des années 1980, les travaux des artistes et des photographes contemporains qui interrogent les représentations elles-mêmes et proposent une mise en perspective réflexive sur la folie et la psychiatrie contemporaine. Cette confrontation est extrêmement féconde et met en regard des images qui ont des statuts extrêmement différents. Est-ce que ce choix s’est imposé d’emblée ou est-ce que ça a été une réflexion, une élaboration qui est venue au cours du travail ?

Emilie Bernard : C’était notre volonté de départ, avec toute la complexité de faire coexister, comme vous le dites, des regards contemporains avec des pièces historiques sans savoir si la cohabitation allait fonctionner… C’était quand même un pari, nous voulions tenter autre chose qu’une présentation historique chronologique d’un côté et les travaux contemporains d’autre part. Nous avons travaillé la scénographie au service de cette mise en dialogue des regards. Nous avons conçu cette partie centrale avec des cimaises un peu en décalé, et des grandes vitrines, qui présentent cette partie historique et documentaire et ces différents usages de la photographie : la photographie médicale, une photographie au service du soin et du diagnostic, le photojournalisme, une photographie quotidienne. Et cette partie centrale est entourée par les regards de photographes contemporains, sur les murs du pourtour de la salle. A chaque fois nous avons essayé de placer face à face des choses qui pouvaient se répondre, frictionner, en tout cas pour qu’il se passe quelque chose. Notre idée était vraiment par cette confrontation, de rendre sensible et tangible pour le public la question des différents regards posés sur le sujet par la photographie, de rendre sensible la posture du photographe, et questionner la stigmatisation des représentations.

Marianna Scarfone : D’un point de vue historique, en effet, Alice Aigrain et moi, nous avons mis à disposition soit des connaissances et des recherches que chacune d’entre nous avait faites au préalable, soit des fonds découverts à fur et à mesure. On peut citer les fonds Déjerine et Bourneville sur lesquels Alice Aigrain avait déjà travaillé pour sa thèse, et dans mon cas, par exemple, j’ai repéré un fonds que je cherchais depuis longtemps, un album de Marcelin Cayré. Il s’agit du premier aliéniste photographe dans le contexte français, qui peut être mis en parallèle avec Hugh Welsh Diamond, qui a été le premier à avoir utilisé la photo dans un asile anglais. L’album de Cayré, avec des portraits de patients de l’asile de Rodez, qui date de 1861-62, est en plus présenté à une séance de la Société Médico-Psychologique en 1863, où démarre le débat autour des usages plus ou moins pertinents de la photographie en contexte psychiatrique, qui ne sera par la suite tellement développé dans les écrits, mais dont on trouve des traces dans les échanges entre aliénistes. Si d’un côté, ces derniers relèvent l’utilité scientifique des clichés de patients, dans des buts diagnostiques et d’enseignement, de l’autre signalaient le danger que la publication des photographies pouvait représenter, notamment pour l’image publique de certains patients des classes aisées.

Charles Lhermitte

Emilie Bernard : je peux rajouter aussi que notre travail a été traversé constamment par des questionnements éthiques : que montrer, qui montrer, comment le montrer et pourquoi le montrer ? Nous avons souhaité cette exposition la plus pudique qui soit aussi pour ne pas tomber dans le piège de la stigmatisation et la redoubler. Ces questionnements éthiques, nous avons aussi souhaité les partager avec le public, dans un autre fil narratif de l’exposition, avec des cartels gris, pour qu’il partage aussi nos doutes, nos questionnements. Avec le recul, nous en sommes particulièrement satisfaites car c’est aussi placer une institution comme notre musée en réflexivité sur son activité d’exposition, de monstration. Cette réflexivité qui est également celle des photographes dont nous présentons le travail. S’interroger sur la responsabilité de ce que l’on montre était particulièrement essentiel sur ce sujet-là.

Clément Fromentin : Vous voudriez donner un exemple justement particulièrement significatif sur cette dimension ?

Emilie Bernard : oui, bien sûr. La série qui suit celle de Robert Demachy, c’est une série de 17 images qui sont également dans les collections du musée, également d’un photographe pictorialiste, un élève de Demachy qui s’appelait Charles Lhermitte, et qui ont également été faites à la Salpêtrière, dix ans après le passage de Robert Demachy, vers 1905. Nous n’avons pas à faire au même type d’images. Autant celles de Demachy montrent quelque chose de la vision d’un homme en balade, avec une certaine curiosité, – peut-être un certain voyeurisme aussi. Celles de Lhermitte sont beaucoup plus dures, on sent qu’elles sont faites dans un souci plus clinique, médical notamment, à travers la présence de ce médecin, qui contrôle la posture des femmes photographiées. Il y a ce geste d’autorité, de contrôle des corps des personnes photographiées qui aujourd’hui peut paraître violent et nous heurter. Nous avons donc fait un « cartel éthique » sur ce sujet pour recontextualiser la posture d’autorité des médecins, leur omnipotence face à la vulnérabilité des patientes, des patients, leurs conditions d’enfermement, le fait qu’ils et elles étaient considérés comme mineurs. Nous abordons toutes ces questions-là.

Charles Lhermitte

Clément Fromentin : Je souhaitais donc faire ce parcours avec vous. Si on repart de Robert Demachy, je voudrais savoir comment ce fonds est-il arrivé dans vos archives ?

Emilie Bernard : Le fonds de Robert Demachy est rentré dans les collections du musée en 2004 et représente plusieurs milliers de photographies. Au milieu, il y avait une petite boîte avec ces 25 plaques de projection, écrite, légendée de sa main, « Folles ». Le spécialiste de Robert Demachy, l’historien de la photographie Julien Faure-Conorton (chargé de recherche et de valorisation scientifique des collections au musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt) a pu identifier exactement le parcours de Robert Demachy à la Salpêtrière. Il s’avère que c’était la section Pinel, et que celle-ci, contrairement au reste de l’hôpital, ne se visitait pas sans accord du directeur. La Salpêtrière pouvait donc se visiter, de façon touristique. Il y a plusieurs hypothèses sur les raisons de sa présence à la Salpêtrière. Robert Demachy était un homme socialement influent, issu d’une famille de banquiers. Il était également très actif dans le Photo-Club de Paris. Et dans cette société, il y avait également Albert Londes, le responsable du service photographique de la Salpêtrière. Il y avait sans doute aussi des connexions de réseaux sociaux, amicaux.

Marianna Scarfone : Et un autre fonds que je peux citer, c’est celui des plaques de verre qui a été très bien mis en scène, comme le reste aussi, dans le cadre de l’exposition, de Charles-Emile François Franck. Ce professeur du Collège de France se servait des patients de Villejuif – photographiés par un psychologue qui travaillait au laboratoire de psychologie expérimentale de cet asile – pour mettre en scène non pas tellement des pathologies, ce qui était la finalité en général des clichés cliniques asilaires, mais pour mettre en scène des émotions, ce qui était également un des grands axes de recherche à l’époque, comme le travail de Duchenne de Boulogne, également exposé à Chalon, en témoigne. Si pour la période à cheval entre le XIXe et XXe siècles on est ainsi allées au-delà des images très connues de l’Iconographie de la Salpêtrière, qui étaient pourtant présentes et bien contextualisées, on est allées également au-delà des images emblématiques de Saint Clemente et des manicomi italiens photographiés par Raymond Depardon dans les années 1970, pour élargir aussi le regard sur ces années de contestation, de désinstitutionalisation, et voir comment la photographie et la médiatisation de la condition asilaire, qui ouvraient les yeux de l’opinion publique sur un univers jusque-là tu et caché, ont pu contribuer à ce parcours de réforme de la psychiatrie.

Charles-Emile François Franck

Clément Fromentin : Marianna, pourrais-tu nous indiquer le statut de ces images dans le contexte de cette photographie médicale ou psychiatrique, quel était leur usage, quelles étaient leurs fonctions ?

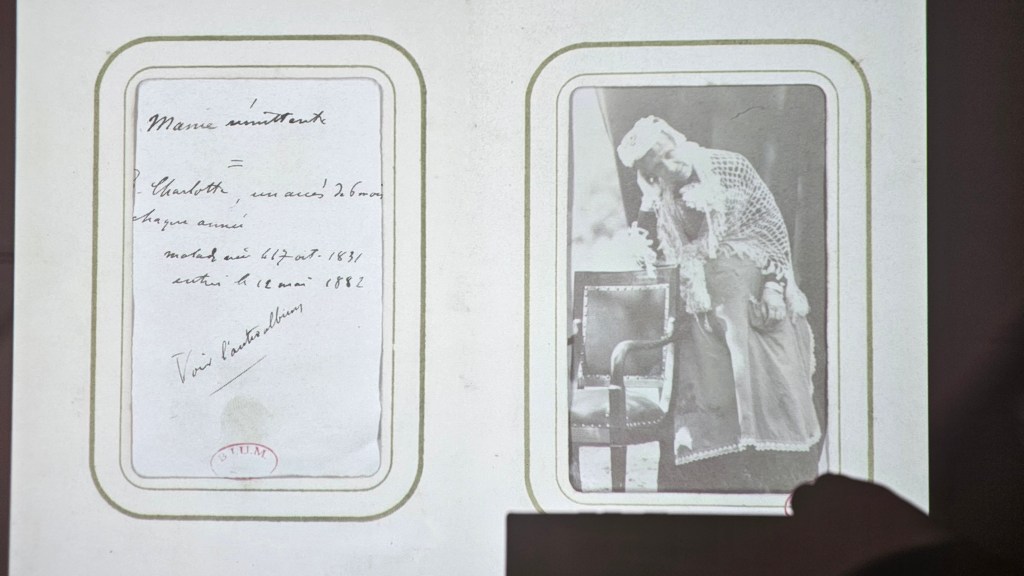

Marianna Scarfone : On peut dire que, tout d’abord, l’objectif était de rendre visible un dérangement de l’esprit, qui ne présentait pas de lésions organiques mais dont la mimique, les expressions, la physionomie, les accoutrements, pouvaient, selon les médecins, rendre compte. Les pathologies, voire leurs phases et transformations, pouvaient ainsi être objectivées, selon le critère de la vérifiabilité intersubjective et du réalisme scientifique, grâce à un instrument qui était considéré plus sensible de l’œil humain, même de l’œil entrainé d’un médecin, dont il devenait un prolongement et un complément fidèle et fiable. L’objectif était donc aussi d’immortaliser et fixer des états et de témoigner de l’évolution de la maladie, dans le sens d’une crise, d’une amélioration ou de phases qui s’alternaient. Il fallait rendre compte des différents moments constitutifs, presque de la mécanique d’un trouble : c’est grâce aussi à l’emploi de l’instrument photographique, comme l’a soutenu Georges Didi-Huberman, que l’objet culturel, scientifique et clinique appelée « hystérie » a été réinventée et stabilisée à la fin du XIX siècle.

Au-delà de ça, les images pouvaient avoir aussi une fonction d’identification des patients hospitalisés, telles que les « photos d’identité » présentes sur la couverture de certains dossiers médicaux, ou encore celles juxtaposées dans des albums asilaires, des grands registres qui collectaient les portraits de tous les patients prises à leur entrée comme, comme c’était le cas dans l’asile de San Servolo à Venise ou de San Niccolò à Sienne, en Italie. Pas présents dans le cadre de l’expo, ces albums de la collectivité asilaire ont pourtant existé et ont traversé différentes époques, témoignant visuellement des transformations de la population de ces « institutions totales ».

En plus de ces usages, cliniques ou administratifs, au sein des institutions, les images circulaient aussi dans les cercles scientifiques, accompagnant des articles ou des manuels, ou dans les sociétés savantes psychiatriques, où elles étaient censées donner à voir soit l’idéaltype d’une pathologie, le faciès caractéristique à relier à un diagnostic, soit des cas exceptionnels, où l’anomalie ou la déviation étaient encore plus saisissantes.

De plus, les aliénistes avaient l’usage d’échanger, de s’envoyer ou de partager entre eux les clichés des personnes qu’ils soignaient, comme on peut le voir lorsque dans les différents albums ou manuels apparaissent des images appartenant à différentes « collections » (comme les collections du Dr Hildebrand, du Dr Malfilâtre, du Dr Luys ou encore du Dr Cayré, dont le Dr Henri Dagonet tire des clichés pour illustrer ses manuels). Bien sûr, seulement une partie des patients étaient pris en photo, et le choix était fait sur la base d’un certain nombre de caractéristiques qui les rendaient représentatifs, parfois jusqu’au paroxysme, d’une typologie ou d’une idée qu’on voulait rendre d’une maladie ou d’une phase de la pathologie.

Les images sortaient aussi du huis-clos de l’univers psychiatrique, notamment à travers la presse. Ce sont d’autres photographies, non plus produites par les médecins, par des photographes travaillant aux côtés de ces derniers ou par l’institution même, mais prises par des photographes de presse, pour faire connaître le monde invisible de la « folie », pour dénoncer, à côté de faits divers ou d’un certain sensationnalisme, ce monde de l’altérité insaisissable, invisible pour ceux qui n’avaient jamais franchi le seuil d’un hôpital psychiatrique.

L’album Dagonet

Clément Fromentin : Et donc, il y a une pièce inestimable que vous présentez dans cette exposition : l’album Cayré qui a était introuvable et que vous avez réussi à découvrir.

Marianna Scarfone : Il s’agit d’un album qui a circulé dans le monde des marchands d’art et des collectionneurs de photographie, plus que dans le monde de la recherche, des bibliothèques et des archives. Par exemple, la Bibliothèque interuniversitaire de médecine possède depuis plusieurs décennies deux albums photographiques d’Henri Dagonet et les a récemment digitalisés, dans une optique de conservation et diffusion. Mais cet album de Cayré, en partie republié par un éditeur mineur en 1989, n’avait jamais été repéré, car en effet il a été d’abord possédé par Serge Plantureux et ensuite par Serge Kakou (mais on ne connaît pas l’histoire de cet objet avant), collectionneur parisien qui a eu l’amabilité de le prêter pour l’exposition.

Clément Fromentin : Cette exposition met bien évidence la tension entre l’objectivation recherchée par le regard scientifique, à l’œuvre dans ces albums qui sont comme des « herbiers pathologiques », et la problématisation de ce regard par des photographes contemporains.

Marianna Scarfone : Comme le disait Emilie au début, en expliquant notre posture et réflexion de commissaires scientifiques de l’exposition, on a mis en avant cet élément de la vulnérabilité des patients et de leur position passive devant le photographe dans le parcours historique. Mais il s’agit bien sûr un sujet qui a été questionné abondamment par certains photographes dans une époque plus récente.

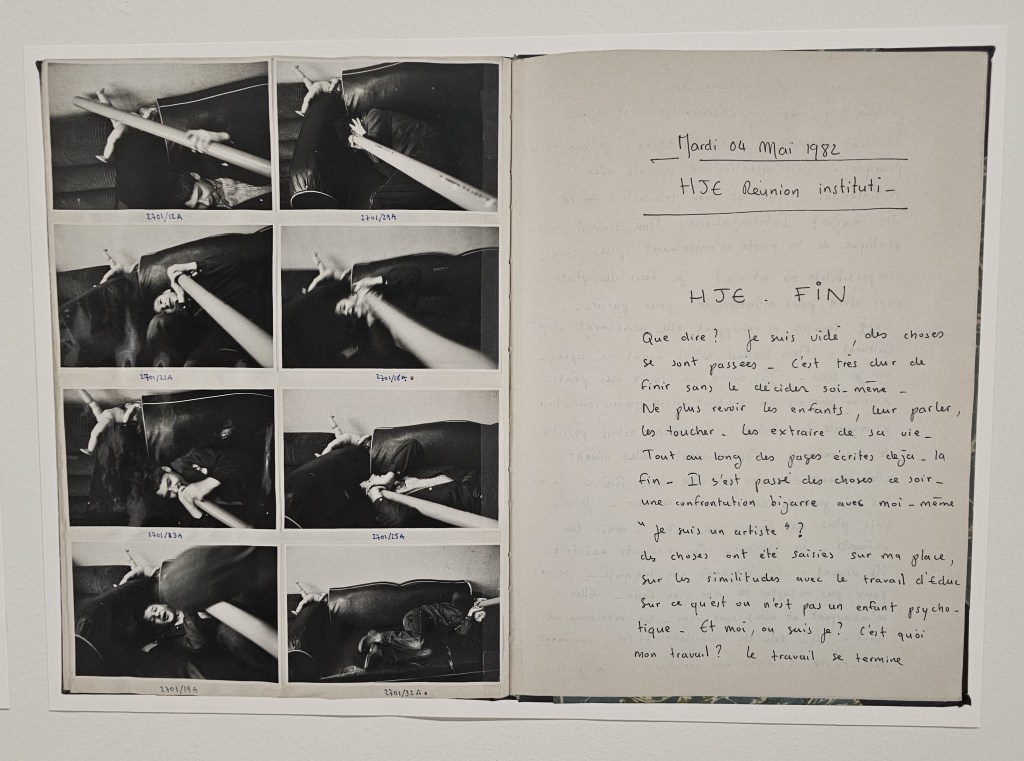

Par exemple, Marc Pataut, dans son activité de photographe, est entré dans une vraie connexion avec les personnes avec lesquelles il a travaillé dans plusieurs institutions psychiatriques, où il faisait des séjours qui pouvaient s’étendre plusieurs années et où il donnait, dans un geste totalement nouveau, la caméra au patient même. Notamment dans une expérience qui date de 1981 avec les enfants de l’Hôpital de jour d’Aubervillers, dont les clichés et les matériaux sont montrés à l’exposition de Chalon. Et de la même manière, le travail de Jean-Robert Dantou qui clôt l’exposition met l’accent sur la co-construction d’une trajectoire où la photographie joue un rôle de médiation intersubjective et d’une histoire photographique, donnant à voir une « histoire photographique », une relation entre le photographe et la personne photographiée, où la volonté du sujet des photos est vraiment mise en avant.

Marc Pataut

Emilie Bernard : Le travail de Maroussia Prignot et Valerio Alvarez va aussi dans ce sens. Le duo No Sovereign Author, constitué par ces deux soignants et artistes travaillant dans une structure pour patients psychiatriques en Belgique, ouvre un autre espace dans l’exposition. Ils ont l’habitude depuis quelques années de développer des projets collaboratifs autour de la photographie, mais en dehors de leur travail, et ont souhaité faire un projet avec leurs patients. Ils leur ont proposé de faire un abécédaire de la psychiatrie sous forme de découpage-collage et de leurs propres définitions. Ce projet a été édité en 2023 sous forme de livre chez The Eyes Publishing, malheureusement épuisé aujourd’hui. Cela correspond aussi à la dernière partie du parcours de l’exposition que nous avons appelé « Faire avec : le photographe-médiateur » et qui, effectivement, parle de ce changement de posture de photographes depuis une quarantaine d’années et depuis, notamment en France, ce geste en quelque sorte inaugural de Marc Pataut en 1981. Avec les politiques de démocratisation culturelle, il y a eu de plus en plus d’interventions d’artistes dans les hôpitaux, notamment psychiatriques, et beaucoup de photographes à sa suite sont intervenus en hôpital psychiatrique, grâce à des dispositifs comme Culture et Santé, par exemple.

Maroussia Prignot et Valerio Alvarez – Abécédaire de la psychiatrie

Marc Pataut semble être un des premiers. Il s’inscrivait en faux par rapport à ce qui se faisait jusque-là avec les codes de représentations du photojournalisme de la fin des années 1970, et notamment avec San Clemente de Depardon.

Clément Fromentin : Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce travail de Raymond Depardon qui a fait date ?

Emilie Bernard : Oui, qui date de la fin des années 1970, début des années 1980. Raymond Depardon est invité par Franco Basaglia en Italie pour photographier ses nouvelles méthodes anti-asilaires. Depardon écrit qu’il ne photographiera pas tellement ces nouvelles expériences de Basaglia. Il se retrouve à visiter des pavillons d’ « incurables », de « chroniques », notamment sur l’île de San Clemente, asile masculin en face de Venise. Il va y découvrir une réalité à laquelle il ne s’attendait pas. Il explique dans la préface du livre qu’il ne peut s’arrêter de faire des photographies, parce qu’il est « obsédé par les fous ». Il écrit qu’il fait des photographies jusqu’à ne plus en avoir peur. A ce moment-là, il exprime vraiment quelque chose de sa posture de photographe qui vient de l’extérieur et qui découvre ces lieux-là, ces personnes-là. La série San Clemente, sera éditée sous forme de livre. Dans ce même lieu Depardon fera également des films qui auront une grande renommée et qui vont d’ailleurs servir le discours de l’antipsychiatrie en France. C’est assez troublant parce qu’il nous interroge sur sa posture. Il le dit très clairement : « il faut montrer parce que sinon on ne nous croira jamais. ». C’est cette idée de montrer pour dénoncer, mais n’y a-t-il pas un risque de tomber dans le piège de la fascination visuelle, du sensationnalisme ? Cela nous permet vraiment d’interroger la posture du photographe, et de revenir aux questions que nous nous posions : que montrer, qui montrer, comment le montrer. Ces codes du photojournalisme, qui étaient les siens à l’époque, seront à la suite rejetés par Marc Pataut.

Emilie Bernard devant des exemplaires de l’ouvrage San Clemente de R. Depardon

Marianna Scarfone : Celle de Marc Pataut est par ailleurs la posture de quelqu’un qui rentre dans les asiles pour « travailler avec », pour « co-construire » une image de ces lieux, mais encore plus pour faire ressortir, sans ambition prédatrice ni maïeutique, la « subjectivité » des patients. Ce dernier aspect a pu auparavant passer au deuxième plan, à travers le regard même du photographe. Ou alors, c’est notre lecture d’aujourd’hui : il est tout à fait possible que Depardon ait essayé d’être en communication et dans une relation affective. C’est le terme qu’à un moment Jean-Philippe Charbonnier utilise dans Un photographe vous parle, court livre de 1961 sur son expérience de reporter : « la photo est bien un acte d’amour, primitif, violent, immédiat », une personne, pour être photographiée, doit sentir qu’on l’aime, qu’on rentre en contact avec elle, etc. Donc c’est ainsi que Charbonnier a essayé de faire aussi dans son grand tour des asiles de 1954. Mais sur les 2000 clichés réalisés , c’est sûr qu’on ne peut pas voir que cet aspect de l’affect, de la relation, même si extemporané, avec les sujets pris en photo.

Planches contact de Jean-Philippe Charbonnier

Emilie Bernard : En effet, parfois on peut avoir les commentaires des photographes sur leur travail. Je vous disais que dans la préface du livre San Clemente, Depardon écrit qu’il était obsédé et qu’il ne pouvait pas s’arrêter de faire des photographies jusqu’à ce qu’il n’ait plus peur des « fous ». Marc Pataut, bien sûr dans un contexte et des lieux différents, tient un journal de bord quand il travaille dans cette institution pour enfants psychotiques d’Aubervilliers. Il se questionne sans arrêt sur sa place, sur l’institution qui l’accueille, sur la pertinence ou pas d’y faire des photographies de ces enfants. Il écrit : « Je ne vois pas de malades, je vois des enfants qui tiennent un autre langage que je ne comprends pas ». Ce sont toutes ces démarches différentes que nous voulions rendre tangibles.

Clément Fromentin : Donc, on peut dire qu’à partir de Depardon, la photographie devient politique. En tout cas, elle ne peut plus être du côté de la neutralité, de l’objectivité, d’une idée de la vérité fondée sur le retrait. Cette posture-là est complètement remise en cause parce que la/le photographe est directement impliqué, en situation. Il est sommé de prendre position.

Marianna Scarfone : En même temps que s’accomplit ce mouvement que tu viens justement de retracer, il faut dire aussi que la photographie disparaît des manuels de psychiatrie, en perdant la fonction sémiologique et clinique des débuts, lorsqu’à la fin du XIXème siècle elle rentre dans les asyles, dans les traités et les écrits scientifiques. Elle est remplacée en partie par la vidéo – je pense au docteur Thérèse Lempérière ou aux films d’Éric Duvivier en collaboration avec des firmes pharmaceutiques (années 1970-80) – qui était censée fournir des outils pédagogiques dans le domaine de la sémiologie, montrant des tableaux pathologiques spécifiques ou encore l’interaction verbale, corporelle dans la relation médecin-patient, ainsi que le comportement du patient tout court.

Clément Fromentin : Est-ce que vous pourriez maintenant évoquer le travail d’artistes contemporains, notamment Jean-Robert Dantou et Marion Gronier ?

Emilie Bernard : Le travail de Marion Gronier arrive assez tôt dans le parcours de l’exposition, dans ces dialogues ou fictions entre regards contemporains et pièces historiques, dont nous parlions tout à l’heure. Nous avons une partie historique sur cette photographie médicale, qui retrace le contexte de l’arrivée de la photographie, avec aussi des dessins, des moulages, pour montrer les corps et les symptômes. C’est face à cette section qu’est montrée la série « Quelque-chose comme une araignée » de Marion Gronier. Elle aboutit ce travail en avril 2025, après quelques années de travail en institution psychiatrique. Marion a commencé à travailler à peu près en même temps que nous sur l’exposition. C’est comme un compagnonnage. Ce travail est d’autant plus remarquable que Marion Gronier est une portraitiste, adoptant des protocoles de prises de vue au moyen format, assez frontaux, de face. Elle explore ainsi la puissance évocatrice des visages et leurs possibles assignations. Dans ce nouveau travail, elle n’a pas pu appliquer son style et son protocole habituel parce qu’en institution psychiatrique il est interdit de photographier les visages des patients. L’institution l’interdit. Il y a des contraintes d’anonymisation, liées au droit à l’image et au respect du secret médical. Marion a été contrainte de baisser les yeux, de baisser son appareil. Elle a donc photographié les corps des patients, en y allant régulièrement, en les rencontrant, en travaillant avec eux. Il n’y a pas de mise en scène. Elle questionne à travers ces corps photographiés une double emprise : celle de la maladie mais aussi celle de l’institution. Elle questionne alors cette tension entre contraintes d’anonymisation et invisibilisation. C’est violent aussi de ne pas montrer les visages des personnes. Cette tension-là demeure irrésolue…

Marion Gronier

Pour redonner une subjectivité et pour contrer cette déshumanisation à l’œuvre dans ces contraintes d’anonymisation, elle est retournée dans un second temps avec les photographies qu’elle avait faites, pour les présenter aux patients. Elle a enregistré leurs commentaires à propos de ces images, qui sont audibles dans l’exposition. Entendre leurs voix redonne chair à leur vécu. Le livre Quelque chose comme une araignée est sorti en octobre 2025 aux éditions Le Bec en l’air.

Le travail de Jean-Robert Dantou conclut l’exposition, en l’ouvrant aussi sur autre chose. Il présente une série qui s’appelle « Olivia, une relation photographique », qui a été repensée complètement pour cette exposition. Jean-Robert Dantou travaille depuis 2010 sur la psychiatrie. Il a déjà fait un travail en 2015, « Les murs ne parlent pas ».

Jean-Robert Dantou

IIl vient de terminer une thèse en recherche-création sur la ville de Tonnerre et les déplacements internes de personnes précarisées, croisant photographie et sciences sociales sur ces questions-là. Il a mené des entretiens avec plusieurs personnes précarisées, qui peuvent passer par des parcours de soins psychiatriques. Son travail, s’appelle « A balles réelles » et a été présenté à Tonnerre en juin 2024, sous forme d’une exposition qui marque l’aboutissement de sa thèse. Une des personnes qu’il a rencontrées est Olivia. Il nous a proposé de faire une installation sur le grand mur de la fin de l’exposition qui raconte visuellement, comme une sorte de carte mentale, comment, entre un photographe et une personne photographiée, créer une relation la plus équitable possible et comment aller vers une co-création d’images. Une image qui servent aussi bien les intérêts du photographe que ceux de la personne photographiée. C’est une installation qui est assez complexe. Il nous montre les images intermédiaires, une chronologie aussi, parce que le travail s’est développé sur un temps très long, avec beaucoup de petits textes et de lignes qui matérialisent le réseau de relations et les échanges entre eux, ainsi que le contexte. Cette installation rend compte de la complexité de créer cette relation équitable dans ce cadre-là. Et puis, cela pose aussi en guise de conclusion et d’ouverture la question « et après l’hôpital psychiatrique ? »